La obra “La Fuerza de la Manicuera. Resistencia de las Mujeres Uitoto en la Época del Caucho” se deriva del proceso de tesis de Maestría en Estudios Políticos e Internacionales en la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Fany Kuiru, lideresa indígena del pueblo uitoto. Este libro, publicado en diciembre de 2024 por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, constituye tanto un ejercicio de producción académica como una afirmación de la epistemología indígena desde una perspectiva situada.

En este libro no sólo se reconstruyen las experiencias de las mujeres durante el período de la Casa Arana y el auge cauchero, sino también se visibilizan los mecanismos de continuidad cultural, resistencia cotidiana y liderazgo femenino en contextos de violencia estructural. El posicionamiento de la autora como mujer indígena, investigadora y portadora de memoria comunitaria, enriquece el trabajo al incorporar una mirada encarnada que tensiona las fronteras entre lo académico y lo vivencial. Así, el texto no solo aporta al campo de los estudios indígenas y de género, sino que propone un modelo metodológico coherente con los principios de respeto, reciprocidad y autonomía epistémica de los pueblos indígenas.

Desde una perspectiva teórico-metodológica, la investigación se sustenta en un enfoque cualitativo, con fuerte énfasis en la investigación participativa y decolonial, que privilegia los saberes orales, los relatos de vida y la memoria colectiva como fuentes legítimas de conocimiento. En lugar de recurrir exclusivamente a archivos escritos, el proceso metodológico se nutre de entrevistas con mujeres mayores, caminatas territoriales, encuentros comunitarios y el uso de símbolos culturales —como la manicuera[1]— que estructuran la narrativa y orientan el sentido de la resistencia uitoto.

El libro ofrece herramientas valiosas para el análisis de las luchas contemporáneas de los pueblos indígenas, en particular aquellas que articulan género, territorio, memoria y espiritualidad como dimensiones inseparables de su accionar político. El uso de metodologías ancladas en la oralidad, el testimonio situado, la investigación participativa y el diálogo intercultural permite avanzar hacia modelos de producción de conocimiento más horizontales y coherentes con los marcos culturales de los pueblos indígenas.

En este sentido, esta obra académica no solo documenta un proceso histórico de opresión, sino que proyecta claves analíticas para interpretar las formas actuales de organización indígena y de defensa de los derechos colectivos, particularmente frente al avance de proyectos extractivistas y políticas neocoloniales en los territorios amazónicos.

Cabe resaltar que los estudios decoloniales, los feminismos indígenas y los enfoques sobre la memoria histórica han cobrado fuerza como campos de reflexión crítica frente a las formas hegemónicas de producir conocimiento, especialmente en contextos marcados por el colonialismo, la violencia extractiva y la exclusión epistémica. En este marco, el libro se presenta como una contribución sustancial, tanto política como académica, a la resignificación de los relatos silenciados de los pueblos indígenas, principalmente de las mujeres uitoto de la Amazonia colombiana.

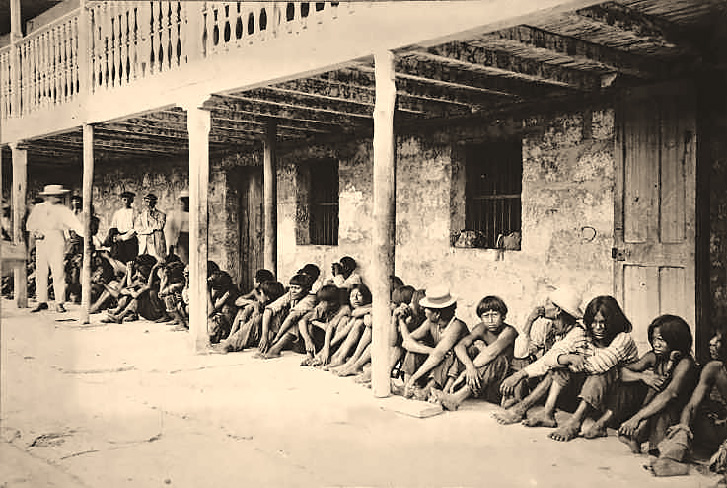

Desde mi perspectiva, el libro se inscribe en una genealogía de pensamiento indígena que cuestiona la separación entre sujeto y objeto de investigación, y que reivindica la oralidad, la experiencia vivida y la territorialidad como fuentes legítimas y potentes de conocimiento. A través de una narrativa que combina testimonio, memoria colectiva y análisis histórico, la autora reconstruye las formas de resistencia desplegadas por las mujeres uitoto durante el régimen de explotación del caucho en la época de la Casa Arana, evidenciando cómo, pese a la violencia física, territorial y cultural, estas mujeres sostuvieron la vida, el lenguaje y los tejidos de comunidad.

En este sentido, esta obra se inscribe en los debates de las epistemologías del sur y de las ciencias sociales decoloniales, al cuestionar los marcos interpretativos impuestos desde la academia occidental y proponer una relectura de la historia y de la política desde los saberes y prácticas de las mujeres indígenas. La manicuera, símbolo central del texto, se transforma en metáfora de la resistencia cotidiana, del cuidado colectivo y del tejido de la vida, elementos que permiten ampliar las nociones de lo político, lo histórico y lo comunitario desde una perspectiva profundamente relacional y territorializada.

En suma, La fuerza de la Manicuera no es únicamente una obra de memoria o una denuncia histórica, sino una propuesta crítica de conocimiento indígena en clave de justicia histórica y epistémica. Su lectura resulta indispensable para quienes investigan procesos organizativos indígenas, feminismos interseccionales, memorias subalternas y metodologías de investigación intercultural comprometida.

Por ende, este libro se posiciona como un referente clave en la construcción de una academia más plural, situada y comprometida con las luchas por la vida, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos indígenas en América Latina y, particularmente, de las mujeres indígenas de la Amazonia colombiana.

Escrito por: